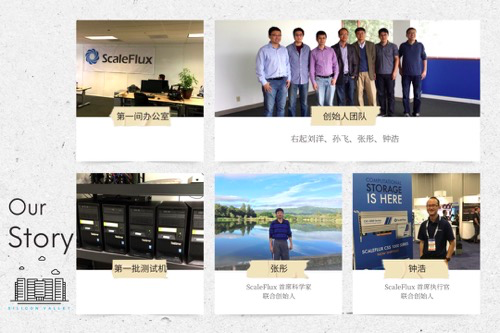

ScaleFlux创始团队,师徒四人——导师张彤和他的三位博士生钟浩、刘洋、孙飞,在可计算存储领域,完成着从 0 到 1 的开拓。ScaleFlux是全球第一家成功将可计算存储产品推向市场的公司。此前,华创资本曾参与ScaleFlux的B轮融资。

以下是他们的故事。

数据存储计算在经历磁硬盘(HDD)到固态硬盘(从SATA/SAS SSD到PCIe/NVMe SSD)的巨大革新之后,如何在摩尔定律衰减、数据爆发性增长的时代找到新的技术突破?新一波的存储和计算技术趋势,正在由一支师徒四人——导师张彤和他的三位博士生钟浩、刘洋、孙飞,组成的团队引领,完成着可计算存储从 0 到 1 的开拓。

他们于 2014 年在硅谷成立了自己的公司——ScaleFlux。Scale 意味着在数据量持续增长时,数据的基础架构可以 Scaleable,Flux 代表可计算存储(Computational Storage)使得大数据处理更加流畅。钟浩调侃ScaleFlux的创业是“西游记”。他们从中国到美国留学,十几年的研究和工作中,在产业一线经历着创新技术推动的行业变革。

在离开大公司后,他们组建自己的团队,抓住技术领先的机会,在实现大规模部署、引领计算机存储行业,实现华人工程师的创业梦。也许角色不需要一一对应,但《西游记》中师徒四人取经路上百折不挠、互相支持的精神,却是一致的。

ScaleFlux 计算存储驱动器 (CSD)创立 7 年后,ScaleFlux 成为全球第一家成功将可计算存储产品推向市场的公司,证明了自己能够大规模部署复杂的计算和固态存储解决方案,奠定了在业界的地位。为了做出世界上第一款高性能的可计算存储芯片,并将产品标准化、规模化,他们冒着高风险选择了更符合第一性原理的ASIC路线,在有限的资源下成功流片。如果说,一家机构是创始人的延伸,那 ScaleFlux 更像是师徒四人集合体的延伸。今年9月,「创·人」与ScaleFlux创始团队对话,谈论了科技创业、硅谷科技圈、产业沿革与洞察和他们的人生经历。

以下为对话实录:

ScaleFlux的创立其实是一件很自然、水到渠成的事情,过去几年我们的合作很愉快。为 ScaleFlux 注入的最重要的 DNA 应该是勇于当开路先锋、做第一个吃螃蟹的人。”

Q:从技术孵化到商业落地,你致力于这套想法和做法是如何形成的?

张彤:过去几年的学习、探索、和磨练,让我对“从想法到商业落地”有了一个全新的了解和认识。众所周知,可计算存储完全不是一个新的概念,在二十多年前就已经被学术界提出了。在过去这二十多年期间(尤其是最近十年),许多学术文章对可计算存储的设计与实现进行了研究,并通过仿真模拟验证了可计算存储在不同应用场景下所能带来的巨大收益。

这恰恰给了许多业界人士一种假象,好像可计算存储的基础研究已经大体完成,就差通过工程团队实现产品化、成功商业落地了。我们在创业之初时也是抱着这样的想法。对于绝大多数新的技术(尤其是在高科技领域),其成功商业落地必要先经过从0到1的开启,进而再由1到N的逐渐量变。这几年走下来,才切身体会到过去二十多年的学术研究其实对这个从0到1的开启几乎没有任何帮助。

我们在过去这几年所犯的错误、走的弯路,让我们对可计算存储应该如何实现这个从0到1的开启,有了一个全新、深刻的理解。我们必须从最终用户的角度、从整体软件生态系统的高度来看待如何开启可计算存储从0到1的过程。我们也开始真正地懂得了乔布斯的那一句名言:“You have to start with the customer experience and work backwards to the technology”。

Q:我们看到,你一直在持续发表论文,目前主要的研究方向是什么?和早期相比,有什么变化?

张彤:我早期的研究方向主要是在底层硬件方面,包括通信算法和纠错码算法的硬件架构设计、固态硬盘/磁盘内部信号处理系统的设计以及硬件实现、三维电路系统设计、非易失性存储系统设计。

目前我在学术上的研究更加偏向软件以及硬软件结合,主要方向是探索系统软件如何最优地适应和利用将来的异构计算硬件体系结构。

Q:做底层技术研究最艰苦的部分是什么?最吸引你或者最有趣的是什么?

张彤:底层技术研究最吸引我的地方就是实用的潜质,如果知道自己所做的研究很有可能在不久的将来对工业界的发展带来间接、甚至是直接的影响,那么科研就会是非常有趣、享受的过程。对于我来说,科研最艰苦(或者说是最难)的部分就是选择具体的研究课题,一方面研究课题要有足够的挑战性、创新性,另一方面研究课题又要有真正的实际价值,不能为了科研而做科研。

Q:什么时候意识到这些事必须自己创业来干,而不是在已有学校的体系?

张彤:由于我的研究方向一直与工业界的结合比较紧密,我对技术真正成功商业落地这个过程也就一直比较感兴趣。一方面,我越来越意识到学术研究与技术商品化之间巨大的鸿沟,尤其是在硬件方面更为突出。另一方面,我也逐渐认识到绝大多数由0到1的创新往往是由初创公司、而非大公司推动的。所以在2014年看到可计算存储技术的商业化时间窗口来临时,自然地意识到这必须通过初创公司来实现。

Q:近些年有一些教授创业者,比如参与诺诚健华的施一公、商汤创始人汤晓鸥、大疆科技李泽湘,他们是把自己的成果用到一家公司或者多个公司平台,怎么看他们的做法?你的逻辑是什么?

张彤:国内外有许多教授创业成功的典范,非常值得我们学习。李泽湘老师对于科技创新和商业落地的眼光、执行力、热情,以及对年轻学生的帮助、鼓励、带领,让我非常地敬佩。不同领域、面向不同市场的新兴技术,其最适合的产品化的过程和方式也会有很大的区别。大疆科技和商汤的成功证明了李泽湘老师和汤晓鸥老师各自所选择路线的正确性。在成立ScaleFlux之前,我本人并没有在可计算存储这个学术课题上做过任何科研,所以这里并不存在“将自己之前的科研成果直接进行产品化、商业落地”。我本人也是在创业的过程中不断学习、试错和成长。不过,过去多年科研历程所积累下来的知识储备、经验、视野、甚至包括感觉,对寻找可计算存储最佳的由0到1的突破口,有着很大的帮助。

所以虽然“将自己之前的科研成果直接进行产品化、商业落地”是一个最理想的途径(例如汤晓鸥老师),其实更多的教授创业成功的案例并不属于此类,例如李泽湘老师,美国Princeton大学的李凯老师,美国高通公司的联合创始人Professor Irwin Jacobs和Professor Andrew Viterbi,以及美国博通公司的联合创始人Professor Henry Samueli,他们都是借助于在各自领域内长期所积累的深厚的科研经验、开阔的视野以及广泛的知识面,在创业过程中进行技术创新、产品开发、商业落地,发挥了重要作用。随着摩尔定律的逐渐停摆,高科技领域内的商业创新会越来越依赖于“out-of-box”、跨越多领域的创新,教授们通过多年学术研究所积累的经验和知识,在这个过程中也会发挥越来越大的作用。

Q:和前面提到的教授创业者把技术用于落地在国内不同,你参与创建的公司是在硅谷,或者说一开始就是跨国团队、全球视野,你的想法是什么?

张彤:我们当时选择硅谷,是由于其余三位联合创始人都在硅谷定居,并且由于存储硬件产品开发自身的较高技术门槛,只有在硅谷才能招到足够的产品研发人员。

Q:在SandForce的工作经历可以说是研究应用于实践的最早尝试,过程里有什么收获?

张彤:对,在SandForce的工作经历可以说是我的最早尝试。坦白来讲,我并没有在其核心技术上有任何实质贡献。我的最大收获就是对于科技创业有了一个近距离的观察,其创始人Mr. Rado Danilak的创业精神和创业理念对我有着很大的触动,也使我对创业更加有兴趣。

Q:创立ScaleFlux这几年,你从这几位一起创业的学生身上,学到什么不一样的东西?

张彤:这几年我从另外三位联合创始人身上从各个方面都学到了很多,得到了非常宝贵的新的知识和经验,这些都是在学术界里、书本中以及文章上都不可能学到的。过去这几年我们也经历了很艰难的时刻(例如产品化过程的偏差、市场尝试的障碍、产品开发进度的延迟),正是在这些艰难的时刻中,我也真正认识到了另外三位联合创始人的宝贵品质:坚持、恒心、乐观、自信、不轻言放弃。

Q:创业的成就感来自哪里?留给纯学术的空间有多少?

张彤:对我而言,创业的成就感来自于看到自己能够对业界进步做出直接、真正有意义的贡献。我坚信可计算存储必定会在将来的计算系统架构中占有非常重要的地位,ScaleFlux能够成为第一家成功将可计算存储产品推向市场的公司,而不是停留在概念和试验品,这就已经奠定了其在业界的历史地位,这是不管发表多少篇文章都不可比拟的。

我一直认为,纯学术的研究(即为了研究而研究,不以解决任何实际问题作为目的)绝大多数都应该发生在理科领域(如数学、物理、化学、材料、生物),而且对人类进步有着划时代意义的成果大多数都来自于理科领域的纯学术研究。所以我对那些甘心十几年、几十年坐冷板凳,潜心理科纯学术研究的人们一直抱着颗敬畏之心,而且我们绝对不应以对当今社会的直接贡献作为标准来衡量他们的工作。而在工程领域,我们的最高目标是将纯学术研究成果转化为对社会、民生有实际用处的产品。所以我从不认为自己曾经做过、也不认为自己有资格去做纯学术的研究。我在ScaleFlux的工作和在学术界的科研本质上是相辅相成的:在工业界所得到的收获会帮助我能够更加准确地定位科研课题、使之能够具有真正的实际意义。同时我在做学术科研时所积累的知识和经验,可以帮助我对公司的技术研发作出一定的贡献。

Q:未来还会出现像互联网时代,吸收大量生产力、诞生大量新需求,同时带领人类上一个大台阶的机会吗?互联网产业之后,下一个大产业可能是什么?

张彤:对人类进步有着划时代贡献的成果大多数来自于理科领域的纯学术研究,计算机、互联网时代的产生源于物理、材料科学的突破。能够带来下一个新的浪潮的科学突破会是什么,我不知道,但我猜想大概率不会是当下那些很热门的方向。

Q:摩尔定律所描绘的电脑功能成倍上升而价格持续下降的现象,是否有一天会终结?

张彤:在带领整个高科技产业高速发展了近半个世纪之后,摩尔定律这列车正在缓缓地进入其终点站。但是计算系统性价比的持续提升并不会随着摩尔定律的停止而立即停止,现有计算系统在硬、软件层面上还有许多优化的空间(例如进一步的系统异构化),所以即便是在摩尔定律完全停止以后,在很长时间之内,计算系统还是可以借助于硬、软件层面上的创新持续提升其性价比。

Q:你欣赏的科学家是谁?平时有什么爱好?

张彤:太多了,当然主要是数学家和物理学家,在与计算机相关的领域内,我尤其敬佩Dr. Richard Hamming (1915~1998),不仅仅是出于他对计算机、通信领域作出的开创性的贡献,还由于他对“科研”这件事本身所作出的哲人一般的思考,他的那篇著名的演讲“You and Your Research”对许多科研人员都产生了深刻的影响。平时的爱好是和家人一起散步、游戏、旅行以及冬天滑雪。

Q:如何看待基础科技研究和商业领域实践应用的关系?

张彤:基础科技研究为商业领域实践应用提供原动力,而同时商业领域实践应用也为基础科技研究提出需求和方向。

Q:创业所需要的好奇心和探索精神,和科学探索有什么相同和不同?

张彤:好奇心几乎是做好任何事情的一个催化剂,尤其是那些本身具有着许多未知性、不确定性的事情。没有好奇心,当然也可以完成一件任务。但是当有了足够的好奇心时,才会主动地探索各种可能的途径,以尽可能最高效的方式完成一件事情。学术研究和创业自然都非常需要好奇心,需要有创新、探索的精神,有向传统发问、挑战的精神。相比学术研究,创业所需要的好奇心和探索精神必须从实际需求出发,更加需要将好奇心与诚实和自我否定的勇气相调和。在创业过程中,对于任何一个自认为好的创意、想法,都应该能够主动地站在客户和批评者的立场来试图推翻、否定这一想法。我记得有一位哲人说过:如果你不能比你的反对者更深刻地批评你自己的观点和想法,那你就没有真正地理解你自己所支持的观点和想法。

Q:从科研和学术转换到商业,其中最大的风险可能来自于哪里?

张彤:我想最大的风险应该是过分注重技术本身,为了做研发而做研发、闭门造车,而忽略了该技术在实际系统中真正的商业价值。并不是越有创新性的想法就越有实用价值,许多时候会恰恰相反。但在科研领域,往往是过于重视想法的创新性,而忽略其真正的实用意义和必要性。

Q:你在关于创新和团队的文章里写到,要从自己的bubble里走出来的重要性,也提“I would continually change my area of focus”,你是什么时候意识到“get out of your bubble”的重要性呢?具体的实践里,怎么持续地保持开放、避免固步自封呢?

张彤:对于“get out of your bubble”的重要性,应该是在过去这么多年的科研过程中逐渐意识到的,前面所提到的Dr. Richard Hamming那篇著名演讲“You and Your Research”在这个方面对我也有很大的启发。我想我们每一个人都会非常认可“持续地保持开放、避免固步自封”的重要性,但是在具体的实践里,如何很好地做到这一点,对于我们每一个人来说都是个不小的挑战,我现在还是在不断地学习过程中。很多时候,科研人员如果仅仅从他本人的背景和技术本身出发,就会容易掉进固步自封的陷阱。乔布斯的那一句名言“You have to start with the customer experience and work backwards to the technology”或许可以帮助我们避免固步自封,在我们选择科研方向、技术道路时,尽量问自己“我应该去做什么”,而不是“我能够去做什么”。

Q:你提到“give your team freedom to wander”的重要性,那可能有人会问:What if they wander infinitely?

张彤:我们听过很多人都讲述过他们最好的想法、思路都是在“wander”(散步、开车、洗澡、甚至是睡梦中)时灵光乍现中得到的,而不是坐在办公桌前冥思苦想时得到的。这也是为什么我会强调“wander”的重要性。例如前面所提到的Dr. Richard Hamming,当他在贝尔实验室工作时,他给自己规定每周五下午都要完全放下手头的工作,让自己的头脑任意放飞,他在计算机、通信领域的许多杰出贡献的最开始的灵感都是来自每周五下午的“wander”,他也成为历史上第三位图灵奖的获得者。当然,“wander”的重要作用是有前提的,就是“wander”者本人在相关领域要有足够的知识储备、经验积累、以及兴趣和好奇心。这就回到了What if they wander infinitely?这个问题,如果“wander”者本人具有足够的知识储备和经验积累,几乎可以肯定他是不会“wander infinitely”的。对于不具备相应的知识储备和经验积累的团队成员,就必须由导师、上级来正确引领,以避免陷入极端。

我们在做自己擅长且喜欢的事,我们并不惧怕行业巨头,而且往往我们这些创业公司,是领先和改变行业的新力量。过去这十几年,我们在整个行业里一次又一次领先,做出来最先进的产品,这为我们积累了信心。”

Q:张老师说你首先提出了创立ScaleFlux的想法,能回忆下当时的情景吗?

钟浩:我是张老师第一位博士学生,当时张老师帮我选择的课题是做数据存储高级纠错算法的芯片实现。一般情况下,博士论文和研究不一定有实用价值,但张老师判断非常准确。我的博士论文在工作之后,成功地商业化了,全球大概有一半以上的硬盘后来都采用了这个技术。从PHD的论文到商业化、产品化,非常幸运有了这第一步。

后来张老师介绍我接触一家创业公司——SandForce,当时我在第一家公司遇到技术拐点,原来机械硬盘容量在不断增加,但速度提升不了。用了几十年的硬盘,现在成了整个服务器计算机里最严重的瓶颈。速度怎么提升?固态硬盘是个方向,但固态硬盘存在很多问题,成本很高。当时SandForce就在挑战这件事,我觉得很有意思,加入了他们,没想到后来公司发展成了业界第一家大规模量产SSD主控芯片的公司。这是我们又一次踩准了产品领先的机会。

之后我加入了Fusion-io,是第一家做出来PCIe的SSD存储解决方案的公司,技术被苹果和Facebook数据中心大规模采用。在过去十几年里,我们非常幸运地把握住了行业里最领先、最有引领的方向转换机会。有了这些经验,面对下一波存储技术创新的窗口机遇,我们创始团队可能是整个行业里最适合做这件事的人。

所以在2014年,我说服他们一起出来创业。回想起来,并不是一时冲动,实际上是水到渠成。第一次创业不知道怎么融资,张老师视野比较广,帮助我们做各种尝试。之前工作有合作的一些硅谷的高管们,比较信得过我们,他们都写了支票。张老师也利用行业的资源,帮我们找更多的投资人。当时不像今天的市场,A轮都能有10亿估值。我们那时候是真正的几百万美金的种子轮融资。

Q:怎么看待SandForce的经历?

钟浩:张老师在数据存储领域,在业界有很高声誉,当时SandForce请张老师做advisor。张老师看完之后觉得他们做的事情有点crazy,但是又有意思,所以他介绍我认识创始人。创始人又说服我加入他们,主要负责芯片核心模块的开发。SandForce在存储SSD的历史上,是非常重要的一家公司。它是真正意义上第一家实现上千万片大规模量产SSD主控芯片的公司,最早的绝大多数SSD都采用了它,包括早年的Intel SSD。它对行业的贡献非常大。不太成功的是创始人和投资人信任关系不够好,后来创始人离开后,公司被出售了。虽然是成功的退出,但是公司的价值远没有发挥出来。被并入LSI之后,团队再也没有做出新的芯片了,这也体现出大公司的弊端。原来100多人团队能做出全球最领先的芯片,并入后300、400人却做不出来。真的像张老师说的,真正推动创新进程、做出创新产品的,还真不是大公司,很多是由初创的数据公司做出来的。

Q:张老师提到,过去这几年公司也经历了一些挫折,作为CEO,你如何带领团队走出艰难时刻?

钟浩:最重要的是,我们的方向很准。存储和计算的结合是大势所趋,从创业第一天,我们坚持利用自身在高性能存储SSD上的经验,结合软件应用、软硬结合,在计算和存储结合的大方向,我们从来没有动摇过。产品化的过程有时会碰到偏差、挫折。依据很好的理念、很牛的技术做出来的产品,如果客户觉得不好用,推进就会不顺利,这是我们早期碰到的问题。究竟产品化中细节如何做,做到什么程度,客户才真的觉得好用、易用。性能好不够,客户体验的提升需要非常多努力。

产品化过程里遇到的挑战,肯定会导致市场开拓困难和产品进度延迟。这是磨合过程里的必然挑战,也是任何一家创业公司都必须克服的。首先是信任和自信。我们在做擅长、喜欢的事情,这个非常重要。第二,我们几个人在一起工作本身是件非常幸福的事情,非常快乐。第三,我们这些年在行业里一次次领先地做出来先进的产品,给了我们信心。从个人角度讲,我是迈出第一步的人,说服大家出来创业。遇到困难时,我们能够保持初心和和自信,相信整体的趋势、方向没有错。我们的能力在行业里反复地被证明,遇到暂时的困难,我能说服大家扛过去。

Q:如何形容你们的协作关系?

钟浩:当时在学校读博时,我们就在一起。这么多年来对彼此都是非常了解,彼此信任。我们的技术能力、性格特点,在一起做事是非常快乐的。张老师是非常有前瞻性的教授,他总是在合适的时候,找到最合适的方向。我们在研究硬盘读写芯片改进的时候,他已经去关注SSD。等到大家都来做SSD,张老师已经开始关注软件、数据库和硬件的结合了。这些方向都证明了是整个技术发展的趋势,张老师真的是方向感特别好的人。我和孙飞、刘洋,都是工程师出身,博士毕业后都在做产品。我侧重于架构和算法的实现,现在更多精力在公司战略、管理、融资、客户、市场和招聘;孙飞负责芯片设计,刘洋负责基础架构。我们做的事不是一两个牛人就够了,我们需要一批技术背景和经验过硬的行业顶尖人才和团队,才能把产品做好。我们几个人在这行业里,把各自优势综合起来,一定会成为整个行业里最领先的一股力量。

Q:做一个创业公司的CEO和做研究,有没有冲突的部分?

钟浩:创业和做研究有些不同,也有共性。共通的就是要不断地保持好奇心,保持学习。做CEO是非常有挑战的工作,不会的东西只能逼着自己学,做研究也是一样,都是探索未知。但具体做的事情差异挺大的。之前做产品、做工程师、做研究,不用同时考虑市场、销售、融资这么多事情。但是CEO所需的综合能力非常高,我也是一直在不断跟大家学习,提高自己。

Q:你的Linkedin签名里写到“Enjoy innovation, architecting and product delivery。”如何理解创新?你们四个人身上的特质是什么,哪些受硅谷的影响,哪些和硅谷的文化不同?

钟浩:通过创新,才能帮助整个行业取得进展,提升效率,解决客户痛点问题。整件事我们都是非常有热情的,想要持续地做创新的事。硅谷鼓励创新、创业,包容失败,这是非常好的。我们在硅谷也见证了很多好的团队,从小长大,包括现在最知名的大公司们。在硅谷,我们并不惧怕行业巨头,而且往往我们这些创业公司,是领先和改变行业的新力量。和国内不太一样的是,我们最不怕的就是大公司。

Q:如何理解产品?创业几年,对于产品的理解有什么样的变化?

钟浩:之前做产品不需要去定义,只需要把领先的技术、优势发挥出来,不需要端到端的完整考虑产品落地的事。但创业需要把每个细节都考虑周全。在公司做工程师和自己创业,有巨大差别。自己创业,整个产品的每个细节和环节都必须要去完善。

Q:成为CEO之后,自己最大的变化是什么?哪些习惯没有改变?

钟浩:没有变的是刚才说到的好奇心。另外,做一件事情一定要投入,专注。变化是要接触很多非技术和产品领域的事情,尤其是涉及Soft Skill。比如说之前做工程师的时候,觉得领导力、企业文化这些都是比较虚的东西。但实际上想做好企业,这些恰恰是非常核心的,我自己对这方面的认知有很大的改变。

Q:你是TGO 鲲鹏会硅谷分会会长,专注这些技术社群组织给你带来了什么?

钟浩:我很希望与不同方向的创业者交流,跨领域的技术交流往往会碰撞火花。这几年,我也认识了很多优秀的华创派创始人,大家成了很好的朋友,如TigerGraph许昱,PingCAP刘奇、黄东旭。比如我们虽然是做芯片、做硬件,但更好的理解上层应用能够帮我们更深的理解产品,思考今后如何和上层的软件、应用组合,帮助客户实现更大的收益。这是触发好的想法和创意的机会。

Q:ScaleFlux如何获得的第一个客户?让你印象最深刻的早期客户是哪家?

钟浩:其实早期的客户不少,比如印度电商FlipKart的支付系统用了我们的产品。但最重要的深度合作客户是阿里云。当时我们提出“计算和存储相结合”的理念,阿里云数据库团队认为这个方向非常不错,我们就开始合作。合作的过程讲实话,是非常艰辛的。因为我们是全球整个行业里,第一个真正能把计算下推数据库的加速做到SSD里面。

Q:你如何看待未来IoT和AI产业的发展,对于数据存储和计算方面的影响?中美会有明显的不同吗?

钟浩:技术发展的共同特点都是数据的增长和使用。IoT设备越多,AI能力越强,需要产生和消耗的数据也越多,对于存储和计算,都有很大的需求。从这点上来说,没什么明显区别。中国偏应用的产品多一些,美国底层的技术积累多一些,这与历史因素相关。美国市场早期的硬科技公司积累比较多,人才多,更容易做出来底层的、前沿的核心技术;中国的优势是市场,自然带动应用,所以应用端比美国更有优势。

Q:目前ScaleFlux商业化和产品化的能力比最初创业时,有了哪些迭代?想要在中国市场持续获得健康的成长,最难的是什么?

钟浩:ScaleFlux商业化、产品化的能力通过不断打磨、迭代,得到了巨大提升。团队不断补强,吸引了非常有经验的顶级人才。通过团队协作,我们才一步步走到今天。中美文化有一定的差异。我们一开始接触的国内客户主要是互联网公司,他们比较开放,合作通常很顺利。传统企业没有互联网厂商那么积极拥抱变化,相对比较慢,更好地理解这些客户是我们正在不断学习的。

Q:大数据的爆发对于计算底层架构提出了很多的挑战,有越来越多的硬科技公司从数据库、云端存储、硬件计算等方面开始创新。你如何看待目前计算底层架构相关的技术和产业?

钟浩:这是个巨大的机会。因为上层那么多数据库、云端应用,肯定需要底层计算和存储的技术支撑,这给了我们很多机会做创新,提升效率。比如最近大家经常听到的AI加速DPU、计算机存储等,都是典型的创新。在大数据的数据量爆发的情景下,底层架构面对更多、更难的挑战,所以我们才有机会发挥“可计算存储”的特长和创新。

Q:ScaleFlux在2018年决定做芯片,最核心的战略意义是什么?

钟浩:其实我们团队一直是做芯片的,从读PHD时研究算法架构,到后来在工业界做了芯片产品,我们对做芯片这件事是非常敬畏的,因为一旦投入进去,周期和成本非常高。我们之所以决定自己做芯片,主要是创新和市场需求非常明确。我们早期采用了FPGA可编程的芯片,目的是把创新技术、架构、客户需求,在上面反复迭代和揣摩准确。在对产品定义有了足够的把握后,我们才决定做芯片,这能够让我们实现规模化,从性能、成本等更方面,具备大规模推广的能力。

Q:中国存储产业相对美国来讲,目前是什么样的水平?创新的机遇点有哪些?

钟浩:我觉得没必要非得跟美国比,视野可以放宽一点。整体上,存储行业是个非常重要、非常巨大的产业。传统上中国在存储上来说比较匮乏,比如当年美国、日本、韩国都有硬盘公司,但中国没有,基本上当时是空白。后来进入固态硬盘阶段,全球绝大部分市场份额也在镁光、三星、海力士等公司。近些年长江存储开始做闪存,更多投入到底层技术,这是机遇。

整体上来说,国内还在早期阶段,但潜力很大。从市场份额和产品领先性上,还是有些差距,但我相信长期不懈地投入和创新,会越来越好。创新的机会点之一,就是我们做的事情。通过和中国头部的云厂商紧密合作,能够促进相关技术的发展。比如说之前Oracle的数据库非常强大,但它从来没有支持过像阿里巴巴双十一这么大规模的交易量,这种高并发的需求对数据库来说是个革新的机会。如何设计分布式的数据库,有更可靠的稳定性来支持应用场景,这类典型的由应用驱动创新的机会,对中国计算存储行业的创业是个很好的机会。我们在中国有总部研发中心,很多IP也在国内,整体国产化程度做得不错。但我们更希望ScaleFlux是一家全球化公司,在全球市场都有很强的竞争力。

Q:你提到做了CEO之后,很多Soft Skill需要不断学习。硅谷抢人才应该是挺激烈的,在招募招募人才方面,你有什么心得?现在ScaleFlux的团队文化是什么样的?

钟浩:创业公司早期肯定会找相信我们、志同道合的人,因为过程充满挑战,没有信任,很难走得长远。另外,我们做得事情需要理性,基础产品门槛非常高,必须要找到能够相互信任和支持的人,这是公司最核心的力量。在这个基础上,努力去招募更多人才。我们也会招募有想法、有干劲的毕业生,跟着公司一起成长,现在这个阶段,我们甚至会加大力度招募和培养毕业生。这里面我推荐一本书——《高效能人士的七个习惯》,它对整个公司和团队的启发特别大。书中讲了对工作、生活非常有指导意义的七个原则。积极主动、以终为始、要事优先,这三个原则指导我们从依赖型人格成长到独立性人格;后面的原则有结彼知己、双赢思维、统合综效,这些让我们能够作为团队朝着共同的目标协同工作;第七个原则是不断更新,不断学习。这七个工作、学习的原则,是我们企业文化建立的的根本。在这个基础上,继续来打造我们不断坚持创新、给客户创造价值的文化。

我们彼此认识非常多年,彼此的家庭都是好朋友。我们非常注重技术,相互有着绝对的信任和高度重合的理念。我们一开始就是紧密联系的技术团队,这是我们不一样的地方。”

Q:你的工作经历主要在半导体的领域,为什么没有选择在大公司继续工作?

刘洋:创业前一直在半导体行业工作,这个行业在摩尔定律的推动下,是非常有活力的,创新层出不穷。每几年都会有老的公司退出市场或者被兼并收购,也一直都有新的公司给行业带来变革。尤其在硅谷,技术上的趋势一直在变,但是一直不变的是这种创新文化。在大公司工作积累了不少经验之后,我希望能得到更多锻炼,让自己有些突破。钟浩和孙飞是我读博士时候同实验室的师兄,导师是张彤张教授。毕业后,我和钟浩都搬到湾区工作、生活,当他找我出来创业时,我立刻决定加入。

记得起名字的时候,大家都很兴奋,想了不少方向,最后钟浩提出ScaleFlux,取义“大规模的数据流通”,我们都很赞成,完美的贴合了我们要做的产品方向。当时存储介质的性能开始有了突破性的进展,但是计算机体系仍然是按照旧有的架构打造的。我们看到可计算存储很可能会改变行业格局。我们几位创始人在工业界内积攒了多年的经验,在这件事上有强烈共识,觉得是非常好的机遇和挑战。我们彼此认识非常多年,彼此的家庭都是很好的朋友,我们又都非常注重技术,相互有着绝对的信任和高度重合的理念。这个团队从一开始就是非常紧密联系的技术团队,这也是我们不一样的地方。团队每个人都有丰富的半导体相关工作经验,专注于产品和技术。我记得当时很多投资人觉得我们团队技术上比较强,要做的也是硬科技。从创建ScaleFlux开始,我主要专注于公司技术上的基础架构。

Q:在Computational Storage技术的研究中,你主要的兴趣点和研究重点是什么?

刘洋:Computational Storage或者异构计算(Heterogeneous Computing)架构概念,虽然已经提出来二十年了,但距离真正大规模的应用,还是有一段距离。前几年我主要研究应用的方向,专注于单点突破,把可计算存储能够推进到真实的落地场景。接下来会搭建相关产品化的开发和应用平台,在行业内推动可计算存储生态的建设和发展。

Q:作为ScaleFlux 的首席架构师,你思考最多的问题是什么?技术上是否有遇到比较大的挑战?

刘洋:从创业第一天开始,我们就有很多技术上超前的想法和创新。但是,从一个好的想法到最终的落地,其中的挑战是巨大的,大多数的初创公司走不到最后。失败是正常的,成功反而是个案。我们这些年一直兢兢业业,殚精竭虑的探索尝试。领英创始人里德·霍夫曼说过“如果你不为你发布的东西感到一点点尴尬,那就说明你太晚了。”在大规模量产前的很多尝试,可以说都是艰难的。我们一直在努力地寻找客户的需求和痛点,再设计、开发我们的产品,帮助客户解决痛点。从想法到产品的实现,很多过程都是探索和试错。艰难的时刻有非常多,但是很感谢投资人和客户的信任,陪着我们一步一步前进。

Q:从工程师到企业的联合创始人,中间转型的哪个阶段让你印象最深刻?

刘洋:作为co-founder和架构师,我主要负责公司产品路线定义、架构和芯片的研发。从工程师到联合创始人,最主要的是思维方式的改变,包括战略上的考量、公司研发、团队构建,很多是以前做工程师的时候不需要太多关注的。从0到1的过程,最重要的是找准方向,这个很难。但朝正确的方向努力,哪怕是开始难一点, 慢一点,也远远好于快速达到一个错误的目标。从1到N,方向找准了,接下来就是不断探索和成长的过程,包括产品、团队、质量、运营到客户服务等。这方面我们还在学习、实践中,以后有机会可以一起分享。

Q:2018年公司决定做芯片,当时的考量是什么?

刘洋:当时公司已经创业4年,关于接下来是做ASIC还是继续采用FPGA,重点放到上层应用上,公司内部是有些争论的。如果做ASIC,将会是世界上第一款高性能的可计算存储芯片,研发和财务风险都是很高的,但可以保证接下来走标准化的路线,相比FPGA,公司的产品规模将会是几个数量级的提升。经过仔细分析,最后我们达成一致,做ASIC芯片。从第一性原理来看,这个决定是正确的。最后在整个团队的努力下,我们在非常有限的资源下成功流片。

Q:不久前,你和团队成员发表了论文(Closing the B-tree vs. LSM-tree Write Amplification Gap on Modern Storage Hardware with Built-in Transparent Compression),你个人和公司在研究上投入多大的时间和精力?

刘洋:我们是以技术为主的公司,作为技术储备,前沿性的研究也是工作中的重要部分。以张教授为主导,我们公司在学术研究方面一直有投入。很多时候也会跟业内头部企业一起联合研发,推动行业发展也是我们的义务。我们都认同一个观点,作为创业团队,必须有自己的核心技术,不断突行业内已有技术。大家都很热爱钻研技术,跟张老师还有同行们一起探讨、研究,是很愉悦的事。

Q:如何形容自己创业的心态和工作的状态?如何评价ScaleFlux这个团队?

孙飞:创业是很多硅谷工程师的梦想,但是在2001年dot-com-bubble破灭后,真正下决心去创业的华人工程师寥寥无几,这很大程度上限制了华人的职业发展空间。2014年,随着大数据平台的进一步发展,传统的由CPU负责计算,硬盘负责存储的模型显露出各样弊端。最初的创业想法是基于自己在存储领域积累的技术经验,运用对现存系统弊端的观察,能够为这个领域创造出独特的产品,为客户带来更高的收益。

我从2007年开始在Marvell工作,一直从事存储芯片的研究,包括传统硬盘和固态硬盘核心信号处理以及控制芯片的开发。我和其他几位创始人是RPI的同学。从2012年开始,钟浩就和我提到创业的想法,那时候我还是抱着试试看的态度。我对钟浩的经历和想法非常信任,觉得可以做出不一样的东西。但是,那时候家庭还没有完全准备好让我出来创业,再加上2012年一家有投资意向的公司在最后时刻放了鸽子,我们的创业计划搁置了一段时间。

2013年因为家庭原因我从北加州搬到南加州,一直在Marvell南加州的分部工作。2014年,固态存储控制芯片的市场有了新变化,消费级用户市场已经进入拼成本的竞争,技术门槛大幅降低,但企业级市场还没有一款成熟、高性能的固态硬盘控制器芯片。这让我参与创业来解决行业问题的热情再一次燃起,当钟浩再一次和我谈起创业想法时,我非常兴奋。现在想起来,那时候还是很勇敢,在没有任何投资的情况下决定辞去不错的工作,面临很长时间内没有任何收入的财务压力。但正是那种破釜沉舟的决心,让我们在面对各种困难时,依然勇往直前。

从一开始创业,我们就针对企业用户的数据中心存储方案的开发。当时的想法是建立一套高性能的infrastructure,能让海量数据在数据中心内部、数据中心之间流动。当时有几个不同的名字,比如StreamIO,最后钟浩的想到ScaleFlux,指能够让数据流在both ScaleUp 和 ScaleOut的环境中畅通无阻。这更能体现我们聚焦大规模的数据中心infrastructure研发,以及解决数据通路的阻塞问题。

Q:所以,对人的信任是你选择创业的出发点。作为创始团队的核心成员,你为ScaleFlux注入的最重要的DNA是什么?

孙飞:我们几个人的合作非常融洽。钟浩是创业的牵头人,但他在占股分配上非常慷慨,我切身感受到他要建立一支合作的团队,宁肯牺牲自己的利益,也要把事情做成。我们注入的DNA就是合作创新,聚焦目标。我们每个人在公司承担不同的岗位。钟浩统管全局;张老师负责市场调研、大数据系统平台的研究,给公司未来的产品路线图指明方向;刘洋负责架构设计,我主要负责工程团队,强调任务的执行。我们都没有创业的经验,也没有领导过超过100人团队的经验,很多领域需要我们一直不断学习,能有今天的成绩,完全是整个创始团队互帮互助,团结合作的结果。ScaleFlux团队勇于创新,敢为天下先。我们所做的产品有不少人质疑,但是持续创新并且看准了就去执行,是贯穿到整个公司文化中的。经过多年的摸索,我们的产品已经成型,在很多客户的应用中,给他们带来了巨大的收益。另外,ScaleFlux是有默契的团队,创始团队从2014年创始之初到现在,高度稳定,在困难面前大家看的是共同的目标,而不是个人的得失。

Q:在博士毕业之后,你在Rensselaer做了4年的Research Assistant,当时主要的研究方向是什么?

孙飞:主要研究数据信号处理算法在传统硬盘以及固态硬盘的应用。将传统应用于通信系统中的信号处理算法做了算法上的优化,帮助存储媒介大幅度提高存储密度和存储数据的可靠性。

Q: 后来你在Marvell Semiconductor做Engineering Manager,当时的工作状态是怎样的?当时对于数据存储的理解和现在有什么不同?

孙飞:刚加入Marvell时是作为individual contributor,负责传统硬盘控制器中算法的开发。在2年时间内,作为主要的信号处理模块的负责人,一同开发了2款芯片。2009年起,我开始作为项目带头人,参与固态硬盘存储控制器芯片的开发,接下来5年,团队规模发展到20多人,同时支持几款芯片的开发工作。当时的产品更多是从component的角度出发,完成存储的基本功能,强调芯片通用性,可以支持不同客户的需求,然而性能上很难达到最优。现在我们所做的产品,是从系统层面、客户痛点层面出发,聚焦数据中心的用户需求,产品更有针对性。在存储通道上加入了计算单元,给客户带来了很多现存方案达不到的收益和优势。

Q:张老师提到,过去这几年公司也经历了一些挫折,能回忆下当时的情景吗?孙飞:我们开发过三代产品。最艰难的是第一代产品的定位和开发。基于最初的想法,我们决定针对大数据平台的特点,定义一套自己的软件层接口,硬件设计也强调针对大数据处理的优化,兴致勃勃作出的第一个产品样品,但是在客户端测试暴露了很多问题。第一,客户必须在他们的应用层做特定的修改,才能使用我们的产品;第二,在某些场景中,测试的收益和预期有差距。这一次产品试水不算成功,让我们体会到做一个产品有多么不容易,团队有很多frustration。但是通过这个产品,我们结识了很多客户,了解到他们在数据中心遇到的痛点和挑战。在第一个样品的基础上,我们进行了二次开发,软件接口、硬件优化都做了大幅度改变。这一次我们和Alibaba有了成功的合作。

Q:这几年ScaleFlux在技术上是否有重要的迭代?

孙飞:2014年大数据平台更加集中化,规模化,数据量一直以井喷的规模持续增长。初心是打破传统存储方案的技术框架,开发计算与存储融合的方案,帮助客户达到最大的收益。我们三代产品反映了技术的迭代,产品不断向规模化、标准化迈进。第一代产品算是试水和积累客户;第二代产品是真正把计算引入到存储路径,让客户不做任何整合改动,就可以得到巨大的收益;第三代产品是降低成本,让接口标准化。